放送文化基金は、放送文化の発展と向上を目的として1974年に設立されました。

日本国内の優れた番組・配信コンテンツにおける業績を表彰する「放送文化基金賞」、放送に関連する技術開発等への「助成」、全国各地で開催している「制作者フォーラム」の、3つの事業を柱に活動しています。

これらの活動を通して、放送業界の活性化や人材育成を支援し、組織の垣根を超えたネットワーク構築にも貢献する、放送を中心としたメディア文化の未来を支える財団です。

今回のプロジェクトでは、ウェブの機能整理・拡張をきっかけにした内容の再構築だけでなく、ヒアリングを通して伺った、大事にしている思いや財団の持ちうる価値を紐解いて整理し、「放送文化基金」自身のブランディング策定の支援も行いました。

サイトリリース後も、サイトのメンテナンス・追加要望のフォローや、各種PRツールのデザインを通して継続して支援をさせていただいております。

セクション分割

課題背景

サイトリニューアルのきっかけは、放送文化基金サイトの保守運用の観点でCMSを変える必要があったことでした。

以前のウェブで利用していたCMS(コンテンツ管理システム、ウェブサイトの更新を容易にするツール)は独自のカスタマイズを施したもので、以前のやり方では保守運用が難しくなったために、システムの変更が必要でした。

そこで、既存の運営体制に影響を与えずに、使いやすいCMSへ移行しつつ、全体を刷新したいというご要望がありました。

また、基金のコンテンツは膨大で、賞の表彰内容や助成の応募情報、フォーラムの開催記録などが散在して見えていたため、情報を整理し、ユーザー視点でアクセスしやすくしたいということが、すでに課題としてありました。

セクション分割

プロセス

制作内容の提案と合意

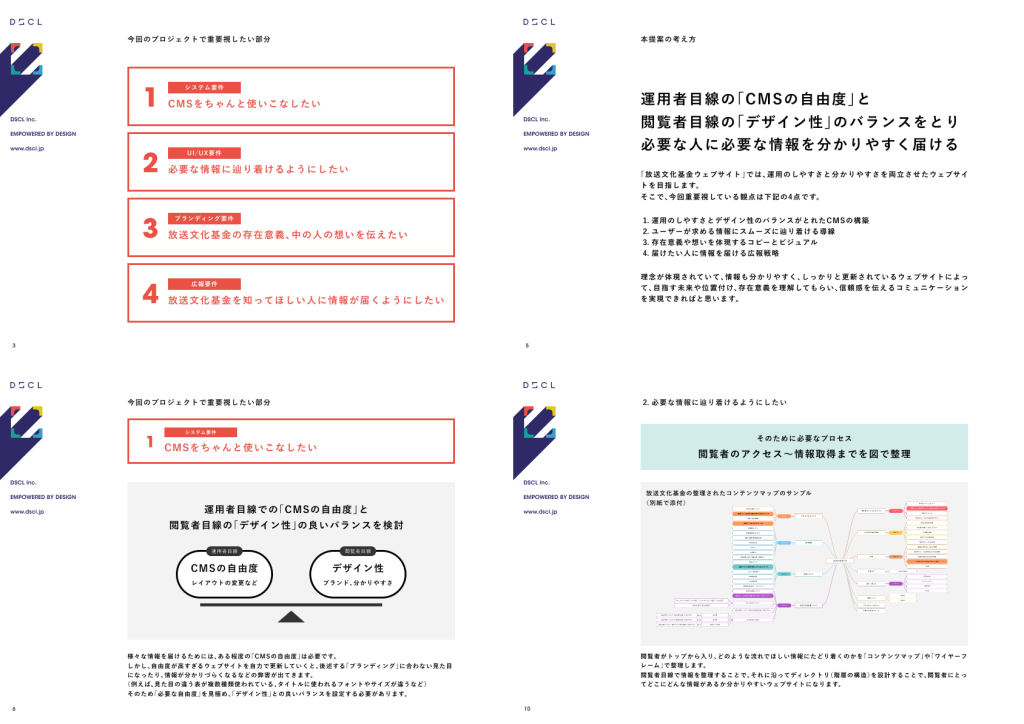

リニューアルは、ウェブ制作がどういったものになるかの提案から始まりました。

当初、複数のウェブ制作会社で比較検討をされたいというご意向でしたので、具体的なリニューアル内容を提案書としてまとめました。

提案書には、コンテンツマップやサイトマップを含め、基金の活動をどうウェブ上で表現するかを詳しく記載しています。

後日お伺した話では、

「DSCLの制作事例を見て期待が持てた」

「資料に納得感があった」

「打ち合わせでコミュニケーションを重視する姿勢が伝わった」

といったお声をいただきました。

これらの点を評価いただき、私たちDSCLにリニューアルをお任せいただけることになりました。

要件定義のためのクライアント状況の理解

ワークショップ

会議室の壁一面を使った「課題出しワークショップ」で課題を可視化

要件定義フェーズのはじめに、ワークショップを活用して詳細を固めました。

実施したのが、「課題出しワークショップ」。

これは、現状のウェブサイトの画像を張り出して見えるようにしながら、気になる部分に付箋を貼って共有するものです。

通常はオンラインのホワイトボードツールで行いますが、今回は会議室の壁一面を使って本物の付箋を活用。

このワークショップの優れた点は、意見が集中する箇所(=重要な課題)が一目でわかるだけでなく、個々の小さな気づきや見落とされがちな意見も拾い上げられることです。

この「付箋でいっぱいの壁」は財団の皆様と私たちの共通認識となり、結果を壁に張り出したまま、要件定義期間中(約3ヶ月)は内容をアップデートして進めました。

各事業のヒアリング

思いを紐解き言語化し、共通の課題として認識する

放送文化基金の事業は多岐にわたり、コンテンツ量も膨大です。そのため、テーマを分けてじっくりと各事業の担当者へのヒアリングを重ねました。

具体的には、放送文化基金賞、制作者フォーラム、助成、専務理事インタビュー、CMS運用について、週1〜2回、各2〜3時間のセッションを実施。

単にサイトの構成や機能、運用のポイントの確認だけでなく、それぞれの事業に込められた「思い」を深掘りしました。

具体的な例としては、以下のようなことをお伺いできました。

- 番組・コンテンツへの賞が他にもあるので、差別化をしたい

- 「放送文化」というものが過去に比べると勢いをなくしている

- 「インターネット」という文化に対して、「放送」が持ちうる価値はなにか

- 放送に携わる制作者を、助成・受賞・フォーラムを通して、「応援」する立場でありたい

これまで明確に言語化されていなかったこれらの思いは、プロジェクトメンバーの中で改めて共有されることで、財団のブランディングポイントとして自然とまとまり、そしてリニューアル後のサイトが踏まえるべき重要な指針として固まっていきました。

セクション分割

アウトプット

制作物の方向性を示すまとめ資料

このリニューアルプロジェクトの方向性を示すものとして、まずワークショップ・ヒアリングで得られた情報を整理した「まとめ資料」を作成しました。

これにより、以降の制作に活かせるコンセプトや指針を明確に導き出しました。

多数のコンテンツや事柄を再解釈し、放送文化の価値を強調することで、財団の活動をより魅力的に発信するための基盤となります。

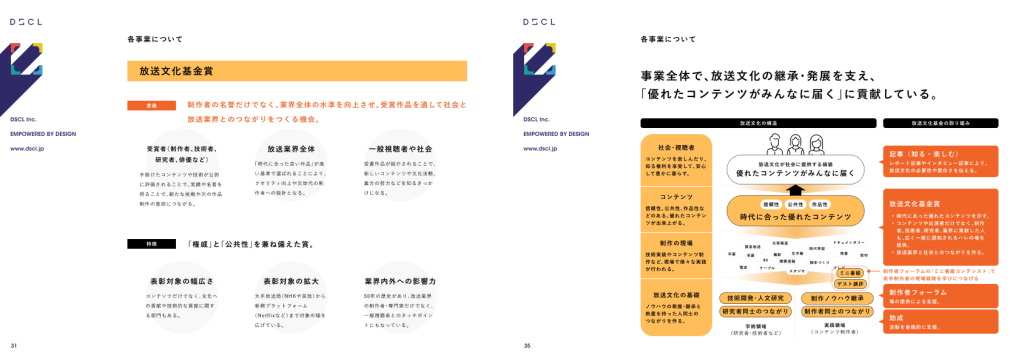

各事業のコンセプト

事業全体として、放送文化の継承・発展を支え、「優れたコンテンツがみんなに届く」ことに貢献するという視点で、柱となる各事業のコンセプトをまとめました。

放送文化基金賞

- 制作者・一般視聴者ともに、賞の特徴や表彰対象をしっかりと認知してもらう。

助成

- 応募したくなる・応募しやすい情報設計をする。

制作者フォーラム

- 開催している目的や意義、内容を分かりやすく示す。

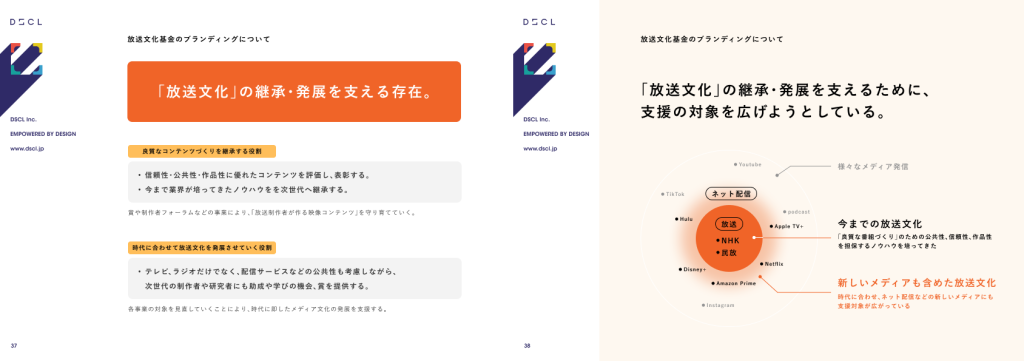

ブランディング

財団の立ち位置を改めて考え、「放送文化」の継承・発展を支える存在である、と意義付けをしました。

そのうえで、以下のような役割を果たせたことで、放送文化基金を際立った存在にできると考え、定義しています。

良質なコンテンツづくりを継承する

- 信頼性・公共性・作品性に優れたコンテンツを評価し、表彰する。

- 今まで業界が培ってきたノウハウをを次世代へ継承する。

時代に合わせて放送文化を発展させていく

- テレビ、ラジオだけでなく、配信サービスなどの公共性も考慮しながら、

次世代の制作者や研究者にも助成や学びの機会、賞を提供する。

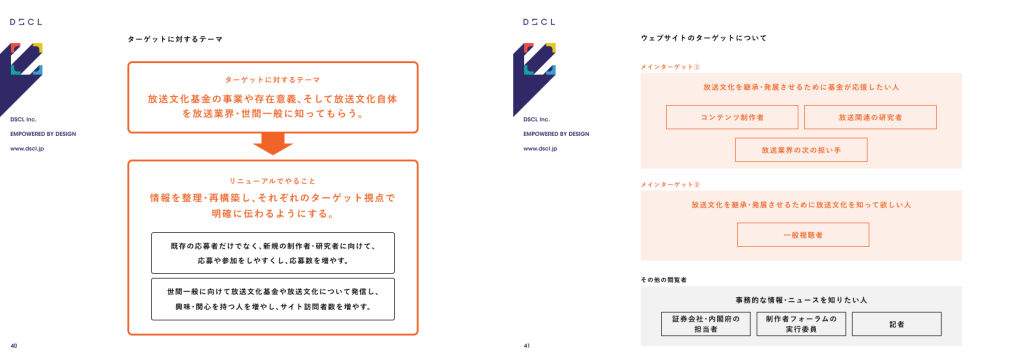

ターゲット

どういったユーザーにアプローチすると効果的なのか、ターゲット設定をしました。

メインターゲット①:

放送文化を継承・発展させるために基金が応援したい人

- コンテンツ制作者

- 放送関連の研究者

- 放送業界の次の担い手

メインターゲット②:

放送文化を知って欲しい一般視聴者

賞の紹介などを通じて、日常的に放送の魅力を感じてもらえるよう設計

- 一般視聴者

サブターゲット:

事務的な情報・ニュースを知りたい人

- 証券会社・内閣府の担当者

- 制作者フォーラムの実行委員

- 記者

ターゲットに対するテーマは、基金の事業や存在意義、そして放送文化自体を放送業界や世間一般に知ってもらうこと。

リニューアルでは情報を整理・再構築し、それぞれのターゲット視点で明確に伝わるようにする、ということを目標に掲げました。

トーン&マナー

既存のウェブサイトをリサーチし、他財団のサイト、大学のサイト、社会変革企業のサイトの雰囲気が参考になり、要素を取り入れられそうと判断。

誰もが見やすいシンプルさを重視し、一方で、若者向けの要素や放送の熱量を感じさせるバランスを取り、表現することとしました。

これにより、財団としての「公共性」を軸に、放送文化の「発展性」を表現することを目指します。

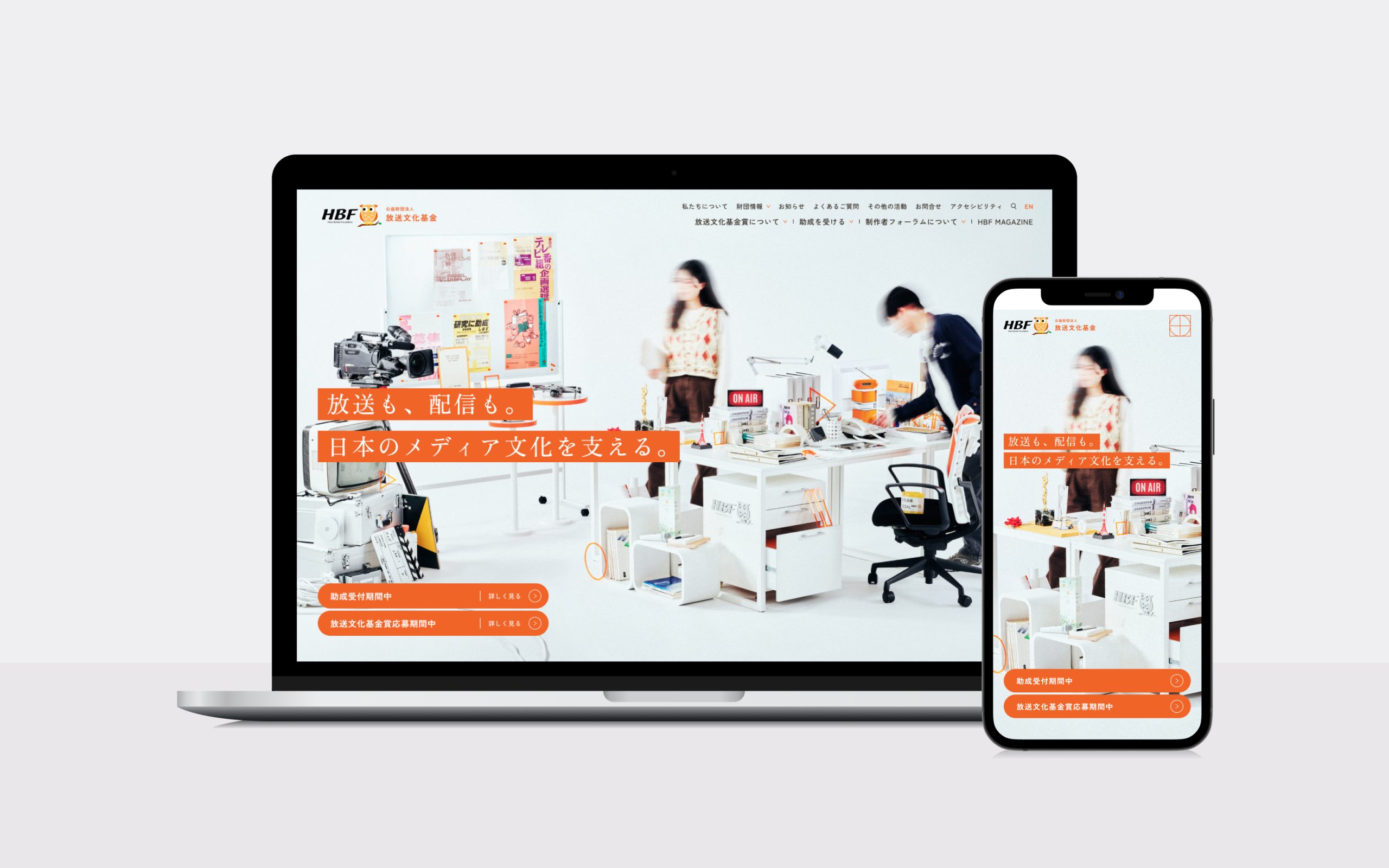

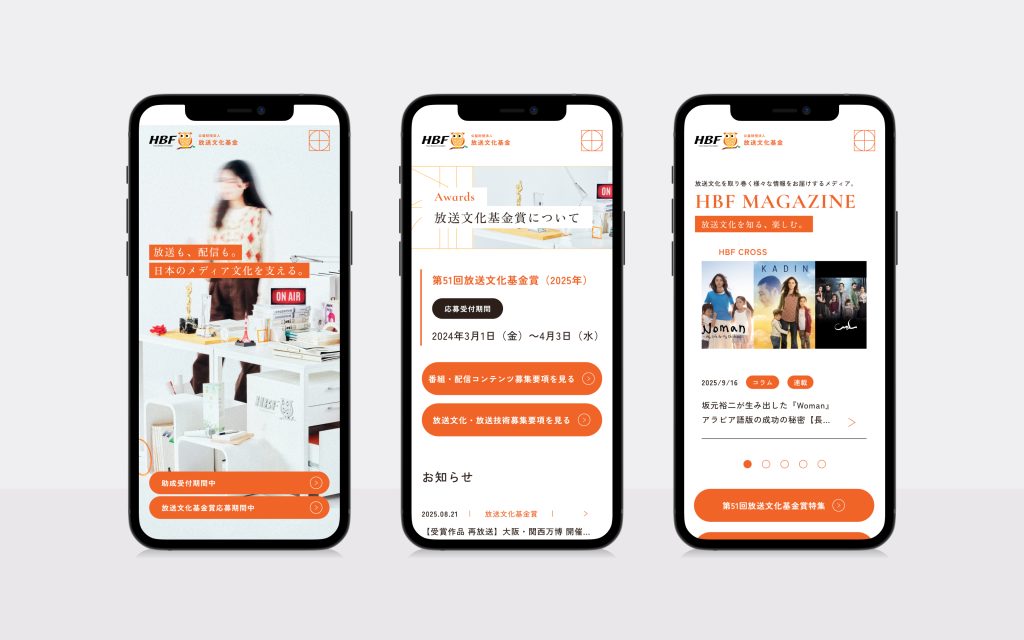

ウェブサイトのデザイン、構成する要素

策定したトーン&マナーの通り、シンプルな構成で情報が取りやすいように設計。

公共性と発展性を感じるウェブサイトとなるようにデザインしました。

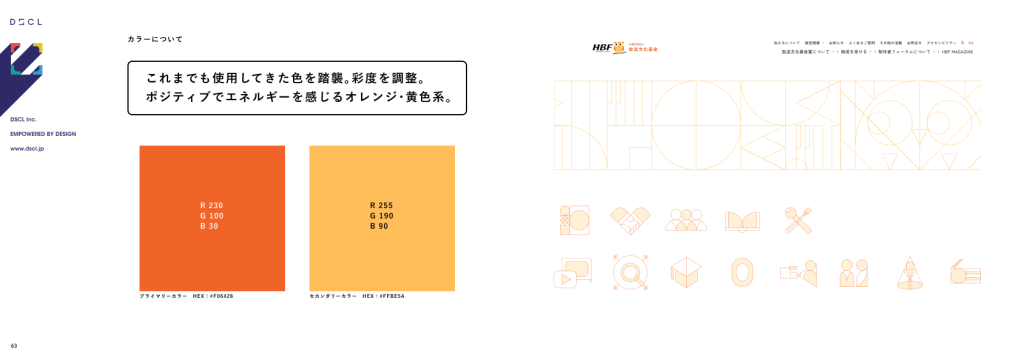

カラー・グラフィック・アイコン

全体的なカラーはこれまでも使用してきた色を踏襲。ポジティブでエネルギーを感じるオレンジ・黄色系を採用しています。

また、世界共通のビデオ操作アイコンをモチーフに、「◯▷□」などの幾何学形をポイントで、要素として活用しています。

キービジュアル

ウェブ全体を通したイメージを作るキービジュアルは、財団の今までの積み重ねやクリーンな雰囲気を伝えるため、モチーフを組み合わせ、スタジオで撮影した写真を用いました。

テレビ、カメラ、カチンコ、VRゴーグル、発行物、などをモチーフに、過去と未来の放送文化を表現。

「◯▷□」モチーフもアクリルで作成して象徴的に配置し、視覚的に魅力を高めました。

WordPressを利用したCMS構築

当初リニューアルの要望であった通り、各所の更新がしやすいようなCMSをWordPressを利用して構築しました。

放送文化基金賞や助成は時期によって表示を切り替える必要があるので、そういった表示タイミングも含めて使いやすいよう制作しています。

また、内包していた記事機能を「HBF MAGAZINE」と名付け、コンテンツとして切り出してリニューアルしました。

従来のものからカテゴリ、タグ、著者など属性を管理しやすいように調整し、投稿しやすいようにCMSを設計しています。

ウェブサイト公開後の継続保守契約

ウェブサイト公開後も、運用するにつれて細かく調整したい箇所は出てくるものです。

そのため、1年間は継続保守契約を結び、長期的な運用サポートを行っています。

月一回を定例として打ち合わせの場を設け、改善したいことのヒアリング、不具合の共有、ウェブにかかわらないデザインの相談等を行っています。

納品後も伴走することで、より安定してスムーズな運用を、また、ウェブに限らないデザイン全般による支援をサポートさせていただいています。

成果

プロジェクトをふりかえり、 クライアントからは下記のコメントをいただきました。

制作プロセスの中で印象的だった部分を教えて下さい

制作過程で実施いただいた「ワークショップ」や「ヒアリング」を通じて、私たち自身も放送文化基金の役割や事業の目的を深く考える機会を得ました。

“誰に何を届けたいか”を改めて言葉にできたことは、ウェブサイト制作にとどまらず、今後の広報活動全体の基盤になったと感じています。

ウェブサイトの課題は、どのように改善されたと感じられていますか?

旧サイトはどうしても“内部向けの記録庫”のような印象でしたが、新しいサイトでは利用者にとって必要な情報を分かりやすく届けられるようになりました。

運用面でも、職員が自分たちで記事を更新できるようになったことで「もっと社会に共有していきたい」という気持ちが自然に高まりました。

サイトが、私たちの活動と社会をつなぐ大切な架け橋になっていると感じています。

閲覧者からのリアクションがあれば教えてください

閲覧者からは、

「とてもフレッシュで明るい印象」

「以前と比べてガラッとイメチェンしましたね」

「無駄なものがそぎ落とされていて見やすい」

「コンセプトが明確に伝わる」

といったポジティブな声が多く寄せられています。

セクション分割

用いたデザインメソッド

セクション分割

チーム

-

Client公益財団法人 放送文化基金

-

Creative Direction日野 祥太郎(DSCL Inc.)

-

Art Direction日野 祥太郎(DSCL Inc.)

-

Project Management大竹 沙織(DSCL Inc.)

-

Design日野 祥太郎(DSCL Inc.)、谷津 吉宣(DSCL Inc.)

-

Front-end Development伊藤 勇気(SUPER SUPER Inc.)

-

Technical Project Management後藤 寛敬(SUPER SUPER Inc.)、 豊田 奈央子(SUPER SUPER Inc.)

-

Image Directionshuntaro(bird and insect)、浦 翔也(bird and insect)

-

Photograph山田 陽平(bird and insect)

-

Prop Styling堤 瑛璃奈(bird and insect)

-

Retouch長谷川 諒(bird and insect)

-

Project Management磯貝 美来(bird and insect)

-

Cast三谷 昂輝(bird and insect)、三好 久美子(bird and insect)

-

PhotographBan Yutaka

(チームメンバーの所属などについては、プロジェクト当時のものです。)

リリース

2025年5月