『三菱重工業株式会社』のインダストリー&社会基盤ドメインでは、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が始まっています。DXとは「企業がテクノロジーを利用して、事業業績や対象範囲を根底から変化させること」です。

弊社では、議論のファシリテーション、モヤモヤの見える化、ビジョン実現に向けたシナリオの創出、プレゼンテーション準備などの支援活動をしました。

セクション分割

課題背景

知的生産性を向上させ、プロジェクトに創意工夫を加えるために、デザイン思考などの創造的な思考手段が役立ちます。しかし、それをプロジェクトで実践するためには、何よりもプロジェクト関係者を「論理モード」から「創造モード」に移行することが大切です。

本件では、プロジェクトルームを準備し、弊社のデザイナーが常駐することで、創造空間をつくり、伴走し、目の前で創造的対話を「やってみせる」ことで、議論の個別論と全体論、抽象化と具体化、発散と収束を展開しました。

セクション分割

プロセス

プロジェクトの流れ

1|一緒にやる

「目的や言葉の定義を明確にする」

課題や目的を視覚化することで、利害関係者との意思疎通をスムーズにし、意思決定に齟齬がでないような状況をつくりました。また、プロジェクトルームをつくり、デザイナーが常勤することで、コミュニケーションコストを削減し、デザイナーが普段からどんな言葉や態度を表明しているか実演しました。

2|集める

「各部署へのインタビューを実施」

他部署や事業部長の声を聞くことで、現場の実情やトップが見ている景色を知りました。どんなビジネス課題が現場にあるのか、現場の生産性を下げている要因は何かなどを探りました。

3|分ける

「各部署が抱えている現状の課題を分析」

インタビューや成功事例、競合調査をもとに、事業としての重要課題を見極めました。そして、DX推進化による価値と、それを体現するためのビジネスモデルを検討しました。最終的にリカーリング型とリノベーション型の2つの方向性を見出しました。

4|創る

「DXによる解決策を物語りでビジョン化」

DX推進によって、現状の課題がどのように解決されていくのかをストーリーに仕立て、視覚化し、ビジョンに落としました。DX前とDX後を対比させることで、DX推進による価値を分かりやすく創出しました。

5|伝える

「上級役員への提案書を作成」

上級役員へのプレゼンテーションに向けて、文字情報中心ではなく、ストーリーテリングを起点とした視覚情報でDX推進の価値を伝え、視覚要素を多く取り入れた提案書にしました。

セクション分割

アウトプット

プロジェクトの成果物

・ニックネーム

組織や関係性を超えて、遠慮なく素直な意見を交換できる関係性をつくる。

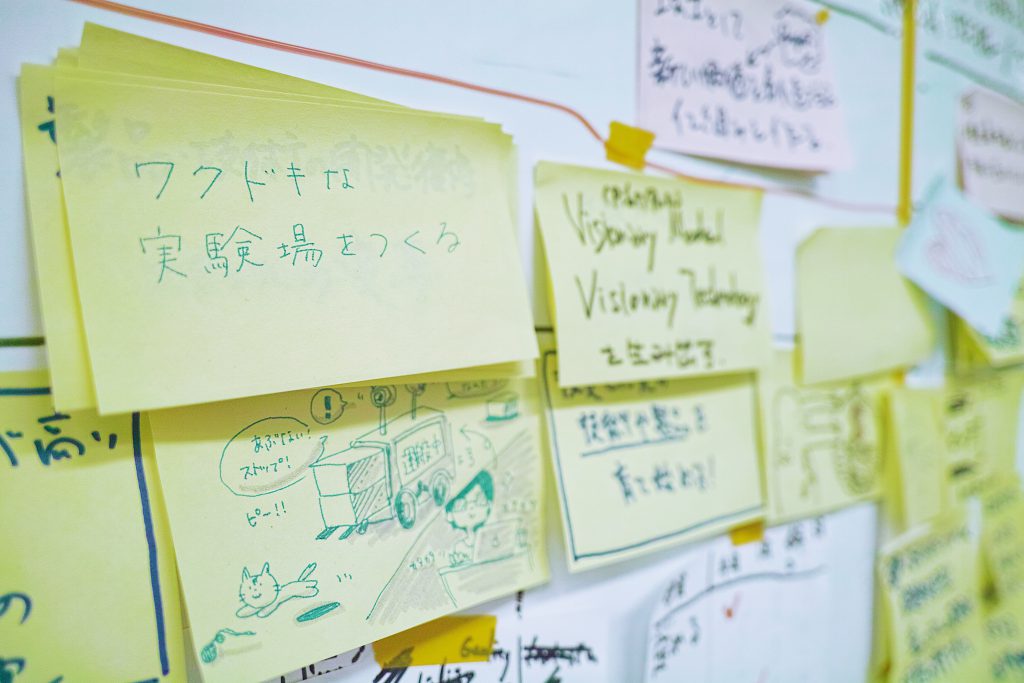

・創造空間

いつでもアイデアをメモできるように部屋の壁すべてにマグネット式のホワイトボードを設置。

進捗を残しておくことで会議にスムーズに入れるようになる。

・ピッチ文化

デジタルデータで資料をつくるのではなく、模造紙とペンをつかって作成。

いつでも気軽にピッチすることで、チーム内での共通言語をつくり、内容を深く理解し、上級役員へのプレゼンの練習を重ねる。

・雑談文化

コーヒを飲みながら、気軽に立ち話での打ち合わせを可能に。雑談から創造的対話に生み出していく。

・提案書の共創

デザイナーが一方的に提案書をつくるのではなく、合意形成をしながら一緒に作成。

・オリジナルの思考フレーム

今回のプロジェクトに適したオリジナルの思考フレームを共創。

セクション分割

成果

三菱重工 | 成長戦略の加速に向けた事業体制の強化

https://www.mhi.com/jp/news/story/20020602.html

本プロジェクトが起点となり、「デジタルをつかって、顧客とつながろう」というメッセージが明確となり、最終的に「成長推進室・デジタルエクスペリエンス推進グループ」という新しい企業活動につながりました。また、伴走型プロジェクトによってデザイナーが振舞う、創造的思考を理解し、メンタルモデルがつくられ、日々の業務のキワで表明される仕草や活動、ひいては「やって、みて、わかる」といったデザインの文化の共通言語として伝わりました。

セクション分割

用いたデザインメソッド

セクション分割

チーム

-

Client三菱重工業株式会社

-

Project Management平野 友規

-

UX Design平野 友規

-

Research大竹 沙織(DSCL Inc.)

-

Design大竹 沙織(DSCL Inc.)